建設業許可申請とは

建設業を営むために国または都道府県から取得する必要がある法的な許認可手続きです。

なぜ許可が必要か

- 一品受注生産であること

– 事前に品質の確認ができない - 完成後の瑕疵の発見が難しく修復が困難

- 長期間不特定多数の人に使用される

- 総合組立生産であること

– 様々な材料、資機材、施工方法を総合的にマネジメントできなければならない - 現地屋外生産であること

– 地理的、地形的、気象的要因に対応できなければならない - 労働集約型生産であること

– 下請けを含めて様々な業者の技術を用いて生産しなければならない

以上のように建設業はこれらの特性を適切にマネジメントできる業者でなければなりません。そこで、建設業法により、一定の能力を有した業者のみが建設業にあたれるように、許可制とされています。

建築業許可の種類

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

大臣許可→2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする業者が取得

知事許可→1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする業者が取得

一般建設業許可と特定建設業許可

特定建設業許可(特)→建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請代金が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合

一般建設業許可(般)→上記以外の場合

業種別許可

建設業の許可は29の建設工事の種類ごとにそれに対応する許可を得る必要があります。

国土交通省 区分の考え方参照

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

許可の有効期限

許可の有効期限は許可のあった日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。

当該期間の満了日が行政庁の休日であってもその日をもって満了となります。

引き続き、建設業を営む場合には期間満了日の30日前までに許可の更新の手続きが必要になります。この手続きを怠ると、期間満了とともに営業をすることができなくなります。

申請種別

新規

有効な許可を持たない業者が新たに許可を得ようとするときのほか、

営業所の所在地が変更になり、新たに知事許可を得る必要があるとき、知事許可が下りている業者が新たに大臣許可を得ようとするとき(許可換え新規と呼ばれています。)、一般または特定の片方のみを持っている業者が、もう一方の許可を新たに得ようとするとき(般・特新規と呼ばれます)なども、新規申請によります

変更

既に許可を得ている場合に、申請済みの情報が変更されたときにする申請です。

追加

既に許可を得ている業者が、新たな業種で許可をもらうときにする申請です。

更新

許可の有効期限を更新するための申請です。

決算報告

既に許可を受けている業者が、毎年決算から4か月以内にその年度の収支状況や工事実績などを都道府県に報告する申請です。

許可要件

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件 」

許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))を置くこと又は建設業に関する経営体制(常勤役員等(経管)及びこれを直接に補佐する者(以下、「直接補佐者」という。))を備えることが求められます。

「専任技術者」に関する要件

建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。このため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する専任技術者を設置することが必要です。

「財産的基礎等」に関する要件

建設工事に着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入等、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していること等を要件としています。

「誠実性」に関する要件

「欠格要件等」について

〇 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

〇 法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が建設業法第8条各号のいずれかに該当する場合(以下要約)

- ① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- ② 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

- ③ 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの

- ④ 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者(個人事業主の政令使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しないもの

- ⑤ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

- ⑥ 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

- ⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

- ⑧ 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

- ⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

- ⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

- ⑪ 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの

- ⑫ 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

- ⑬ 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの

- ⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

「社会保険への加入」に関する要件

令和2年10月1日から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。

許可が不要な場合

軽微な建設工事のみを請負うことを営業としている業者は、建設業許可をうけなくても、建設業を営むことができます。

軽微な建設工事とは

①建設一式工事の場合:工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

②建設一式工事以外の場合:工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

弊所のサービス、特徴

業務内容

弊所では申請にかかる相談から申請書類の作成、申請、補正の代行をいたします。

新規、変更、追加、更新、決算報告すべての申請の代行をいたします。

弊所の特徴

建設業許可申請のスペシャリストによる書類作成、申請代行

弊所の行政書士は建設業に精通した申請のスペシャリストです。

正確で丁寧な書類作成、申請をします。

提案型のサービス

弊所は事業者のコンサルティングをメインの業務としているコンサルティングのプロ集団です。正確な書類作成に加えて、部分最適ではなく全体最適な提案をすることができます。

他士業と連携したワンストップサービス

弊所は、行政書士法人のほかに、税理士法人、公認会計士事務所、社労士法人、ビジネスサポート、不動産事業のグループ法人です。他士業と連携しスムーズで質の高いサービスを提供しています。

よくある質問

建設業許可申請の際、必要書類はどれくらいありますか?

申請種別により異なりますが、自分で簡単に準備することができる書類と、準備するのが煩雑な書類があります。主な書類は以下の通りです。

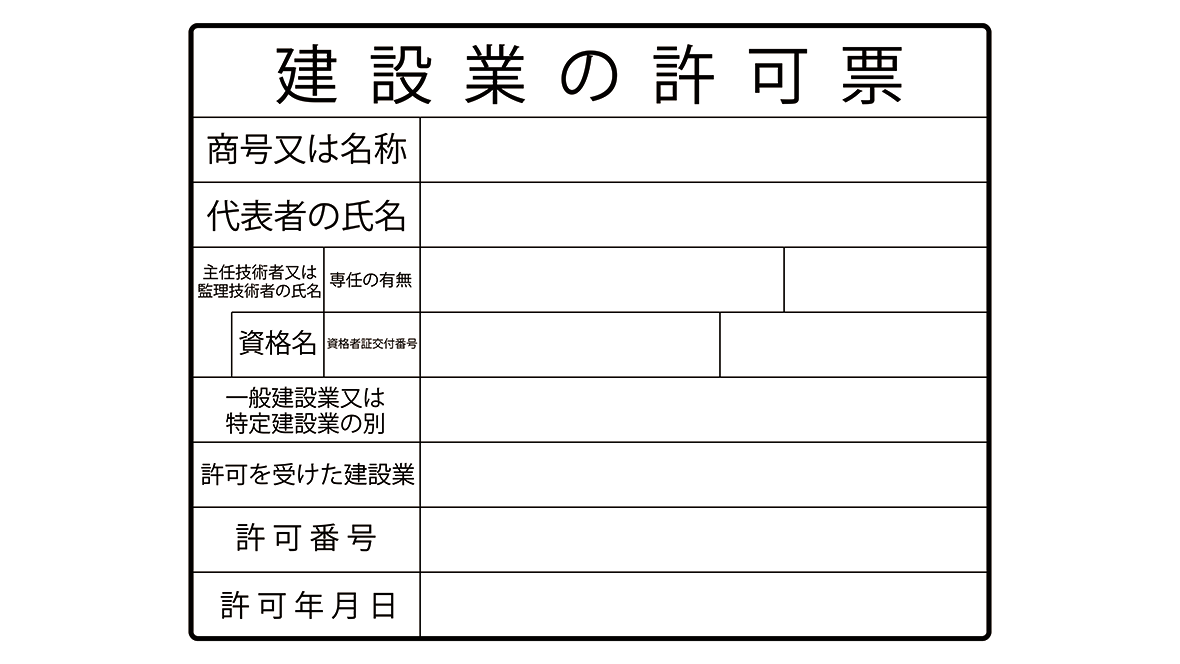

- 建設業許可申請書

- 健康保険等の加入状況

- 専任技術者証明書

- 実務経験証明書

- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

- 株主(出資者)調書

- 身分証明書

- 登記されていないことの証明書

- 財産的基礎に関する書類(例:試算表、現金預金残高証明書など)

- 専任技術者の資格証明書(例:技術検定合格証明書、監理技術者資格者証など)

- 実務経験証明書(専任技術者を実務経験で証明する場合)

- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

- 定款(法人の場合)

- 工事経歴書

- 直前3年の各事業年度における工事施工金額

- 社会保険の加入状況に関する書類

- 営業所の写真

- 営業所に関する書類(例:賃貸借契約書、自己所有の場合は不動産登記簿謄本)

- その他(誓約書、使用人の一覧表、財務諸表など)

建設業許可申請を自分で行うことは可能ですか?

もちろん自身で申請を行うことも可能です。しかし手続きに不安がある方や、面倒と感じるのであれば、専門家に頼るのが安全です。

建設業許可を取得するための具体的な手続きの流れは?

申請→入金→受付→審査→許可→通知書送付の流れで行います。

建設業許可申請の手続きはどのくらいの期間がかかりますか?

標準処理期間(行政庁が申請を受け付けてから処分を決定するまでに通常要する標準的な期間)は 許可申請書の受付後 25 日(土日祝日等の閉庁日を除く。) です。

建設業許可申請についての相談先はどこになりますか?

行政庁、処理庁(東京都であれば、都市整備局建設業課)および行政書士です。

建設業許可の手続きで失敗しないための注意点は何ですか?

正確に書類を作成すること、要件を満たしていることを正しく疎明することが必要です。

たとえ、許可要件を満たしていても、それを正しい書類で正しく疎明できなければ、許可はもらえません。

建設業許可申請サービスの無料相談の流れ

①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)

お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。

②ご相談(直接、オンライン、電話相談)

お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。

③お見積書のご共有

お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。

④ご契約

申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。

⑤申請準備、申請代行

当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。

⑥お振込み

申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。

⑦申請結果

申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。

建設業許可申請代行費用(税抜)

| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 150,000円 |

| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 180,000円 |

| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 70,000円 |

| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 100,000円 |

| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 100,000円 |

| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000円 |

| 建設業許可申請(般・特定新規) | 100,000円 |

| 建設業許可申請(許可換え新規) | 100,000円 |

| 建設業許可申請(業種追加) | 55,000円 |

| 建設業変更届出(事業年度終了)知事 | 35,000円 |

| 建設業変更届出(事業年度終了)大臣 | 50,000円 |