人生の終盤を迎えるにあたり、自分の築き上げた財産もしくは先祖代々続く財産を「誰に、どのように承継するべきか」と考える方は多いものです。そんな思いを形にするために欠かせないのが、遺言書です。

遺言書は、相続をめぐる争いを防ぎ、遺されたご家族が安心して手続きを進めるための有効な手段となります。本記事では、遺言書の種類や作成時のポイント、保管方法など詳しく解説します。

Contents

遺言書とは?重要性について

遺言書とは、自分の死後に財産や権利義務をどのように処理するかを定めた最終意思の表明です。民法では、遺言によって財産の分配や遺贈、相続人の廃除などを行うことが認められています。

遺言書の最大の目的は、相続トラブルの防止です。「長男には自宅を継いでほしい」「次男には現金を多めに残したい」といった具体的な希望があっても、遺言書がなければ法定相続分に従って機械的に分けられてしまいます。

その結果、家族間で意見の対立が起こり、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。遺言書を正しく作成しておくことで、本人の意思を確実に実現し、家族間の不安を軽減できます。

【種類別】遺言書作成のポイントと注意点

遺言書には大きく分けて3つの形式があります。それぞれに特徴や作成時の注意点があるため、自分の状況に合わせて選ぶことが大切です。

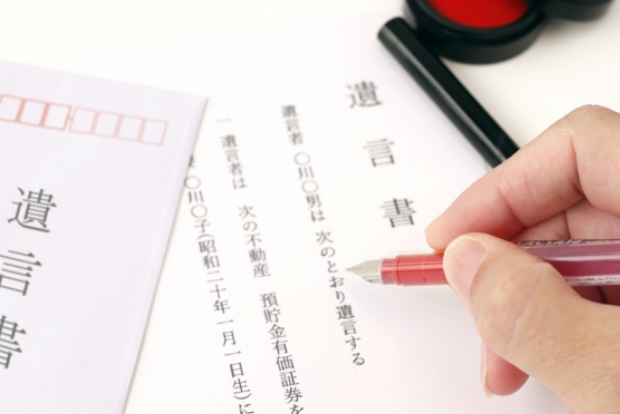

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自らの手で書き、押印して作成する形式です。手軽に作成でき、費用をかけずにいつでも書き直せるのが利点ですが、形式の不備によって無効になる可能性が考えられます。よくあるミスは以下の通りです。

・日付が「令和◯年◯月吉日」と曖昧に書かれている

・署名や押印を忘れている

・財産の記載が曖昧で、特定できない

これらの点に気をつけることで、自筆証書遺言の有効性を確保できます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認したうえで公証役場で作成する方式です。公証人が関与するため、法律的に最も確実な遺言書とされています。

形式の不備によって無効になる心配がなく、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。また、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが不要になる点も大きなメリットです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を他人に知られないまま、公証人1名と2名以上の証人に遺言の存在を証明してもらう方法で、プライバシーを重視する方に適しています。

全文を自筆で書く必要はなく、パソコンでの作成や代筆も可能ですが、代筆者の存在は公証人に申述する必要があります。

遺言書の保管方法

自宅で保管する場合

遺言書を自宅で保管する場合、盗難・紛失・改ざんのリスクに注意しましょう。また、火災や地震などの災害への備えも欠かせません。遺言書が見つからなければ効力を発揮できないため、ご家族や専門家に保管場所を予め伝えておく必要があります。

相続人や信頼できる人に預ける場合

親族や知人に預ける方法もありますが、トラブルのもとになることがあります。特定の相続人だけが遺言書を持っていると、「内容を改ざんしたのではないか」と疑われることもあるため、公平性の観点からは避けたほうが良いでしょう。

法務局で保管する場合

2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、全国の指定法務局で遺言書を安全に保管することができます。遺言書は紛失や改ざんの心配がなく、相続が発生した際にも家庭裁判所での検認手続きが不要です。

また、相続人は遺言者の死亡後に遺言書の閲覧や写しの請求が可能です。保管手数料は1通につき3,900円と比較的安価であり、手続きそのものも簡単に行えます。

専門家に預ける場合

弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に預ける方法もあります。遺言内容の修正や相続発生後の実務支援も依頼できるため、最も安心度の高い方法です。

特に不動産や複雑な相続関係がある場合は、専門家による作成・保管を検討することをおすすめします。

遺言書が無効になるケース

内容が不明確

遺言書に財産の内容や分配方法が曖昧に記載されている場合、どの財産を誰に渡すのかが特定できず、遺言書が無効とみなされる可能性があります。相続人の氏名・金融機関名・口座番号なども明記して、財産を確実に識別できるようにしましょう。

書き方に不備がある

自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することが不可欠です。これらのいずれかが欠けていると、遺言書全体が無効になります。基本的に自書である必要がありますが、財産目録のみはパソコンで作成したものでも差し支えありません。

共同で作成している

1枚の遺言書に2名以上の人物が署名する「共同遺言」は、民法上認められていません。たとえ親子や夫婦であっても、遺言書は必ず1人ずつ、別々に作るよう定められています。

認知症など、遺言能力がない方が作成している

遺言は、意思能力(自分の行為の意味を理解・判断できる能力)を有していることが前提です。軽度の認知症である場合も、症状によっては無効と判断されるケースもあります。

そのため、高齢の方や認知症の兆候がある方は、遺言書を作成する時点で医師の診断書やカルテの写しを添付しておくのが安心です。

証人不適格者が立ち会っていた

公正証書遺言ならびに秘密証書遺言は、法律で2名以上の証人の立会いが義務付けられています。ただし、証人には制限があり、以下の人物は証人として立ち会えません。

| 証人として立ち会えない人 | 備考 |

|---|---|

| 未成年 | 18歳未満など法律上の制限 |

| 推定相続人 | 法定相続人になる可能性がある人 |

| 受遺者 | 遺言によって財産を受け取る人 |

| 受遺者の配偶者・直系血族 | 婚姻関係や血縁による制限 |

| 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人 | 公証人との関係による制限 |

証人の資格を確認せずに作成すると、形式上の欠陥が生じるおそれがあるため、遺言書の作成に詳しい専門家に事前確認を行うことが推奨されます。

公序良俗に反している

社会的に不合理な内容は、公序良俗に反するとして無効となる可能性があります。具体的には、特定の行動を条件に遺産を渡したり、法的に認められない差別的な取り扱いが該当します。また、特定の相続人を排除する内容も、法的手続きを経ずに記載しても無効になることがあります。

錯誤・詐欺・強迫により作成されている

財産の分配に関して外部からの圧力や誤った情報に基づき、本人の自由意思が十分に反映されていない遺言は、たとえ形式が整っていても効力が認められません。

そのため、遺言を作成する際には、できるだけ第三者(専門家や公証人)を交えることが望ましいです。遺言者の意思を客観的に証明できる形で残すことが、後のトラブル防止につながります。

遺言書作成は専門家への相談がおすすめ

遺言書は、ご自身の思いを形にし、家族の将来を守るための大切な鍵となります。しかし、厳格な要件が定められていることから、個人で作成するとミスを犯しやすく、法的効力が認められないケースも多いため注意が必要です。

弊社には、遺言書の作成に精通した専門家が在籍しており、お客様のご希望に沿った適切なサポートを提供しております。遺言書の作成を検討される際は、ぜひ一度ストラーダグループへご相談ください。