毎年7月1日から10日の間は、多くの企業にとって 社会保険の定時決定が行われる重要な時期 です。この手続きは従業員が負担する健康保険や厚生年金の保険料額を左右するため、ミスのない慎重な対応が求められます。

この記事では、定時決定の基本知識をはじめ、対象者の範囲や標準報酬月額の計算方法、よくある質問や業務を効率化するためのポイントまで、具体的に解説いたします。

Contents

社会保険の「定時決定」とは?

「定時決定」という言葉に馴染みのない方もいるかもしれませんが、これはいわば “毎年の社会保険料の基準となる報酬を見直す手続き” です。

例えば、4月から6月にかけて残業が増えて給与が上がっていた場合、それを反映した標準報酬月額に見直さなければ、保険料が実態よりも少なくなってしまう可能性があります。その結果、将来受け取る年金額に影響が出ることもあります。

一方で、報酬が下がっているのに保険料が据え置かれていると、従業員の手取りが実質的に減ることになってしまいます。こうした不公平を防ぐため、 定時決定では実際の給与に基づいて、各人の「標準報酬月額」を毎年7月に再設定するのです。

定時決定の対象者

定時決定の提出対象となるのは、基本的に7月1日現在で雇用されており、社会保険に加入している従業員です。ただし、全ての被保険者が対象になるわけではなく、一部には届出が不要なケースもあります。

届出の対象となる従業員

原則として、7月1日時点で健康保険・厚生年金保険に加入しているすべての方が対象です。これは正社員に限らず、所定の条件を満たしたパートタイマーやアルバイトも含まれます。

以下に該当する従業員も、被保険者であれば届出が必要です。

- ・育児休業・介護休業を取得中の方

- ・傷病などにより休職中の方

- ・海外勤務の従業員

- ・7月2日以降に退職予定の方

また、継続雇⽤をして70歳を過ぎた⽅や、新たに雇⽤した70歳以上75歳未満の⽅で健康保険の適用を受けている従業員については、厚生年金の対象外であっても 「70歳以上被用者算定基礎届」 の提出が必要です。

届出の対象外となる従業員

以下のような条件に該当する従業員は、定時決定の提出対象から除かれます。日本年金機構から送付された届出用紙に名前が記載されていない場合でも、あえて追記する必要はありません。

- ・6月1日以降に被保険者となった従業員

- ・6月30日以前に退職した従業員

- ・7月に随時改定対象の従業員(※1)

- ・8月または9月に随時改定が予定されている従業員(※2)

(※1)随時改定とは、基本給や手当などの「固定的賃金」に変更があり、その結果として標準報酬月額が2等級以上変動した場合に行う手続きのこと です。この手続きによって、実際の報酬額に即した保険料の再設定が可能となります。なお、次のようなケースも随時改定に含まれます。

- ・産前産後休業が終了した際の報酬月額変動

- ・育児休業や介護休業が終了した際の報酬月額変動

(※2)該当の従業員について、8月または9月に随時改定(月額変更届)を提出する予定がある場合は、その旨を日本年金機構へ申し出ることで、該当者分の定時決定の提出を省略 できます。この仕組みにより、同じ従業員について重複して届け出を行う必要がなくなり、担当者の事務負担を軽減することが可能です。

標準報酬月額について

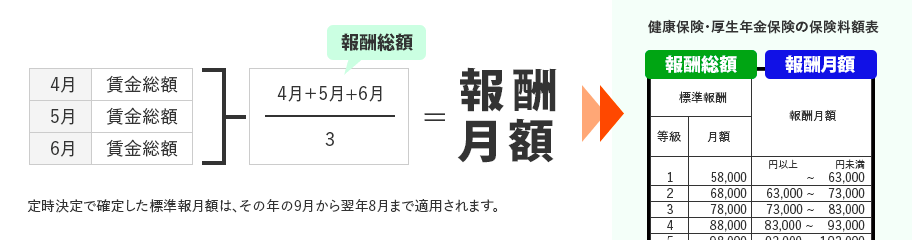

標準報酬月額は、4月・5月・6月に支払われた賃金の総額を対象月数で割った平均額(報酬月額)をもとに決定されます。この給与の平均額を、あらかじめ定められた等級区分に当てはめることで、その人の標準報酬月額が決まります。

ただし、企業によって給与の「締日」や「支払日」が異なるため、実際にどの給与が4月〜6月分に該当するのか、賃金台帳や出勤簿を照合しながら、十分に確認することが大切です。

また、給与の平均額に小数点以下の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てる必要があります。標準報酬月額は給与の平均額を一定の範囲ごとに区分して決定されるため、 端数処理を誤ると等級の判定に影響が出る可能性がある点に注意が必要です。

報酬に含まれるもの、含まれないもの

定時決定で算出する標準報酬月額の基礎となる「報酬」には、現金で支給される給与だけでなく、現物支給(定期券や社宅など)も含まれています。一方で、臨時的に支払われるお金や年3回以下の賞与など、対象外となるものもあります。

| 報酬に含まれるもの(算定対象) | 報酬に含まれないもの(算定対象外) |

|---|---|

| 基本給(月給、週給、日給など) | 退職金や臨時ボーナス、恩恵的に支給されるもの(結婚祝い金、出産祝い金など) |

| 各種手当(時間外手当、通勤手当、勤務地手当、家族手当、役職手当など) | 保険給付金(労災の休業補償給付、傷病手当金など) |

| 年4回以上の賞与 | 年3回以下の賞与 |

| 食事、通勤定期券、社宅や寮などの現物支給 | 制服、作業着などの現物支給 |

標準報酬月額の有効期間

定時決定によって確定した標準報酬月額は、基本的には 9月から翌年8月までの1年間にわたって有効 となります。ただし、この期間中に昇給や降給が発生し、報酬が大きく変動した場合は、従前の標準報酬のままでは実態に合わなくなるため、随時改定(いわゆる月額変更届)の対象となることがあります。

万が一放置すると、従業員にも会社にも影響するため、賃金改定が行われた場合は必ず人事・労務部門でチェックを行いましょう。

標準報酬月額の具体的な算出方法

定時決定では、雇用形態や勤務状況に応じて複数の標準報酬月額の算出方法が存在します。ここでは、多くの企業で一般的に用いられている基本的な算出方法をご紹介します。

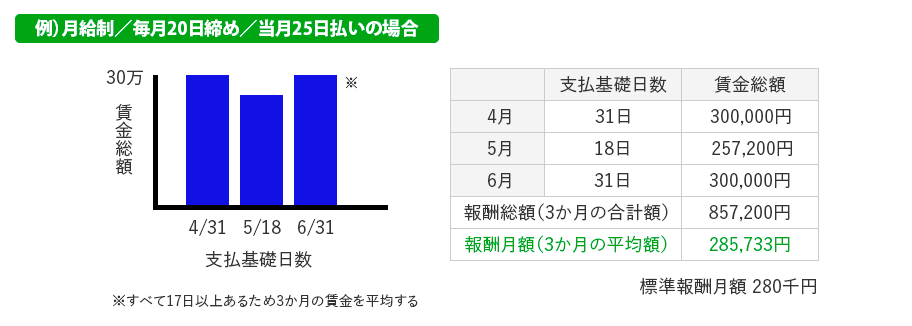

一般的な被保険者

報酬総額の対象となるのは、 1か月の支払基礎日数が17日以上ある月の賃金です。月給制の場合は原則として暦日数を用いますが、欠勤控除がある場合は、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数で計算します。

全て17日以上の場合

全ての対象月(4月・5月・6月)で支払基礎日数が17日以上ある場合、この3か月間の賃金が報酬総額の対象となります。

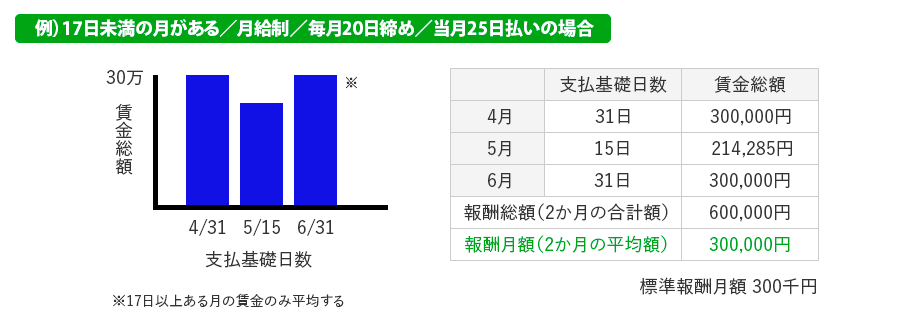

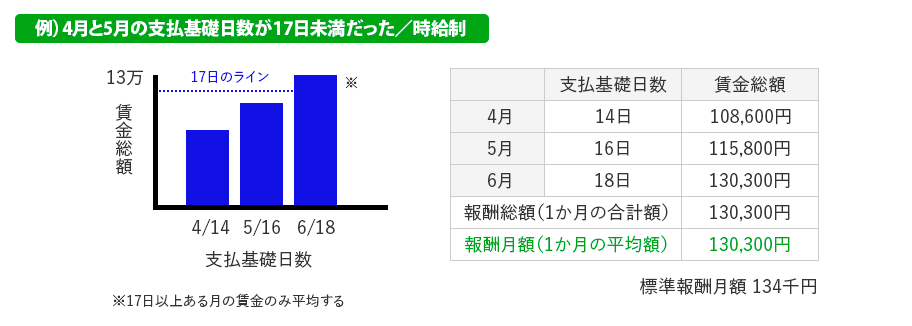

17日未満の月がある場合

賃金計算期間中に欠勤が多く、支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、17日以上の月のみを報酬総額の対象とします。

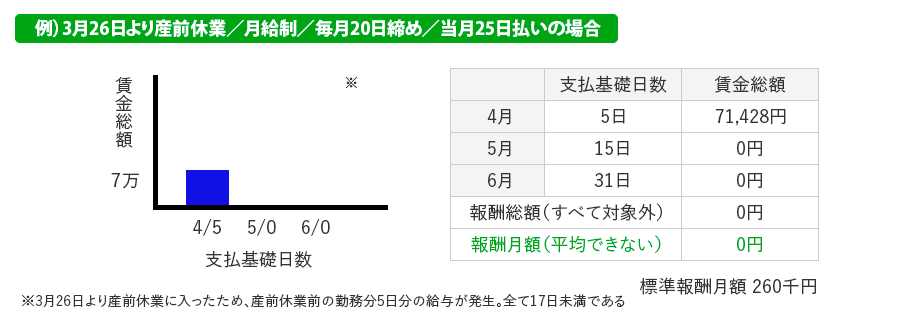

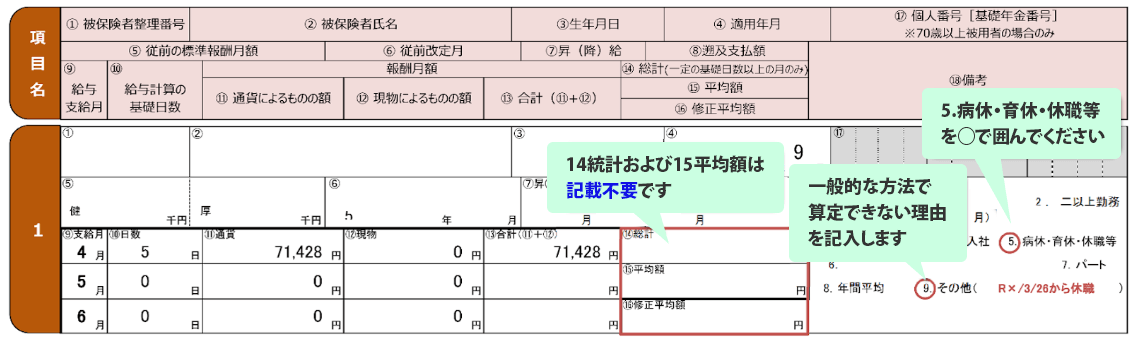

全ての対象月で支払基礎日数が17日未満の場合

4〜6月のいずれも支払基礎日数が17日未満、または病気・育児休業・介護休業などで給与が全く支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。この場合、算定基礎届の備考欄に、一般的な方法で算定できない理由を記載してください。

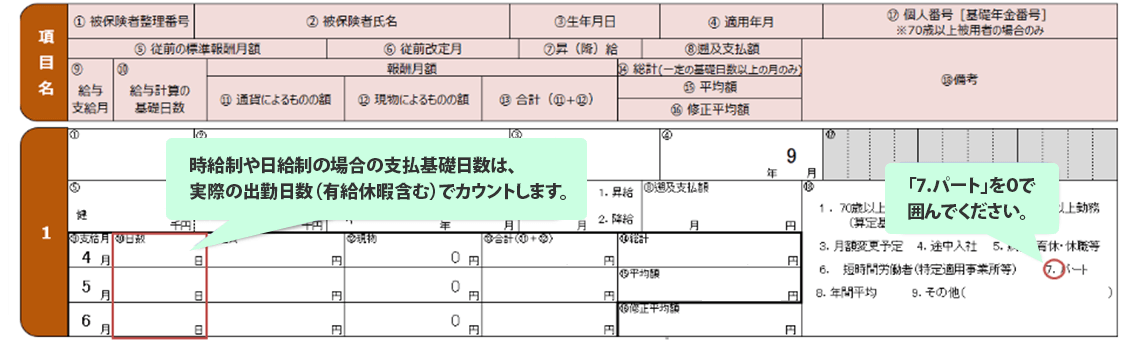

パート・アルバイトなどの短時間労働者

短時間就労者とは、正社員と比べて勤務時間や日数が短い者を指し、パート・アルバイト、契約社員、嘱託社員など名称は問いません。週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上の被保険者が対象です。

3か月すべての支払基礎日数が17日以上の場合、一般的な被保険者と同様に 3か月分の賃金が報酬総額の対象 となります。なお、4~6月の中に17日未満の月がある場合は以下の3パターンに分かれます。

17日以上の月が1か月以上ある場合

支払い基礎日数が、17日以上の月のみを報酬総額の対象とします。

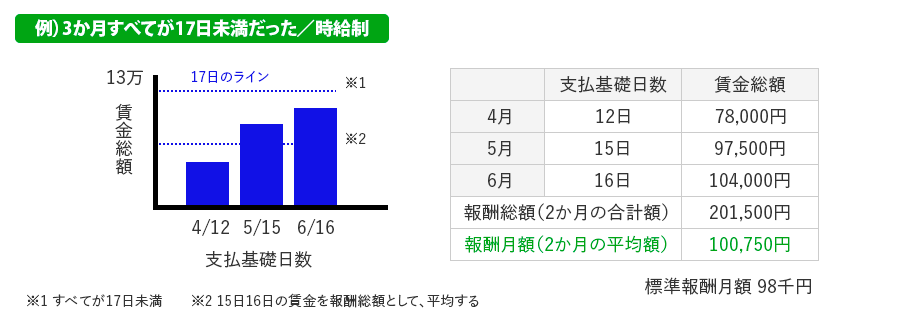

全ての月が17日未満の場合

支払い基礎日数が、15日または16日の月を報酬総額の対象とします。

全ての月が15日未満の場合

4〜6月の賃金で算定せず、従前の標準報酬月額で決定します。この場合も、算定基礎届の備考欄に一般的な方法で算定できない理由を記載してください。

特定適⽤事業所に勤務する短時間労働者

特定適用事業所に勤務する短時間労働者とは、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国または地方公共団体に属する事業所」に勤務し、かつ通常の労働者と比べて、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が4分の3未満 である方のうち、以下の3つの条件全てを満たす方を指します。

- ・週の所定労働時間が20時間以上であること

- ・所定内賃金が月額8.8万円以上であること

- ・学生ではないこと

これらの条件に該当する短時間労働者に対しては、 4月・5月・6月の各月で支払基礎日数が11日以上であるかどうかが判断基準となります。例えば、次のように取り扱われます。

3か月ともに11日以上ある場合

3か月分全ての報酬月額を合計し、その平均額をもとに標準報酬月額を決定します。

1か月または2か月が11日以上、他は11日未満の場合

支払基礎日数が11日以上ある月のみを報酬総額の対象とし、その平均額で標準報酬月額を決定します。

3か月全てが11日未満の場合

従前の標準報酬月額が継続されます。この場合は、算定基礎届の「備考」欄に、一般的な算定方法が適用できない理由を記載する必要があります。

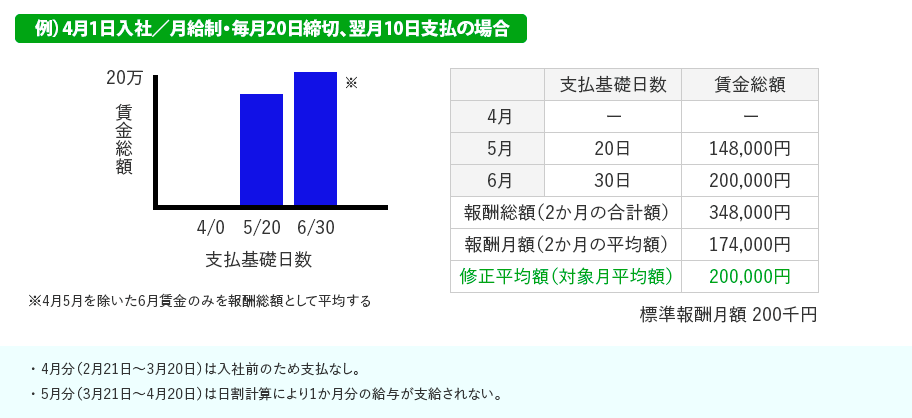

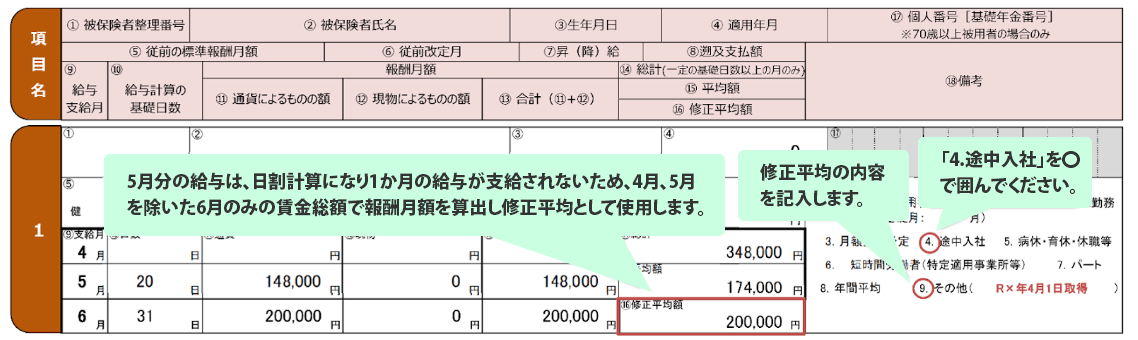

給与計算期間の途中で資格取得した場合

給与計算期間の途中で被保険者資格を取得した場合、原則としてその月の賃金は報酬総額の算定対象には含まれません。1か月分の給与が支給されている月を、報酬総額の対象とします。

【具体例】4月1日に入社/25日締め翌月10日払いの場合

- 4月:入社前(※2月26日~3月25日)のため、報酬総額に含めません。

- 5月:入社後、初めての賃金支給月。ただし、日割計算により1ヶ月分の報酬は支給されません。(※4月1日~4月25日の賃金)

- 6月:2回目の賃金支給月。1か月分の給与が確保されるため、報酬総額の対象となります。(※4月26日~5月25日の賃金)

このように、1か月分の賃金が支給されない月がある場合には、賃金の支払いが確認できる月(上記の例では6月)のみを対象として報酬月額を算出し、これを 「修正平均」として使用 します。

修正平均とは、4月から6月の給与をそのまま計算すると、標準報酬月額が実態より高くなったり低くなったりする場合があるため、そうした偏りを調整するための計算方法です。修正平均を用いた場合は、算定基礎届の備考欄に必ず修正平均の内容を記載 してください。

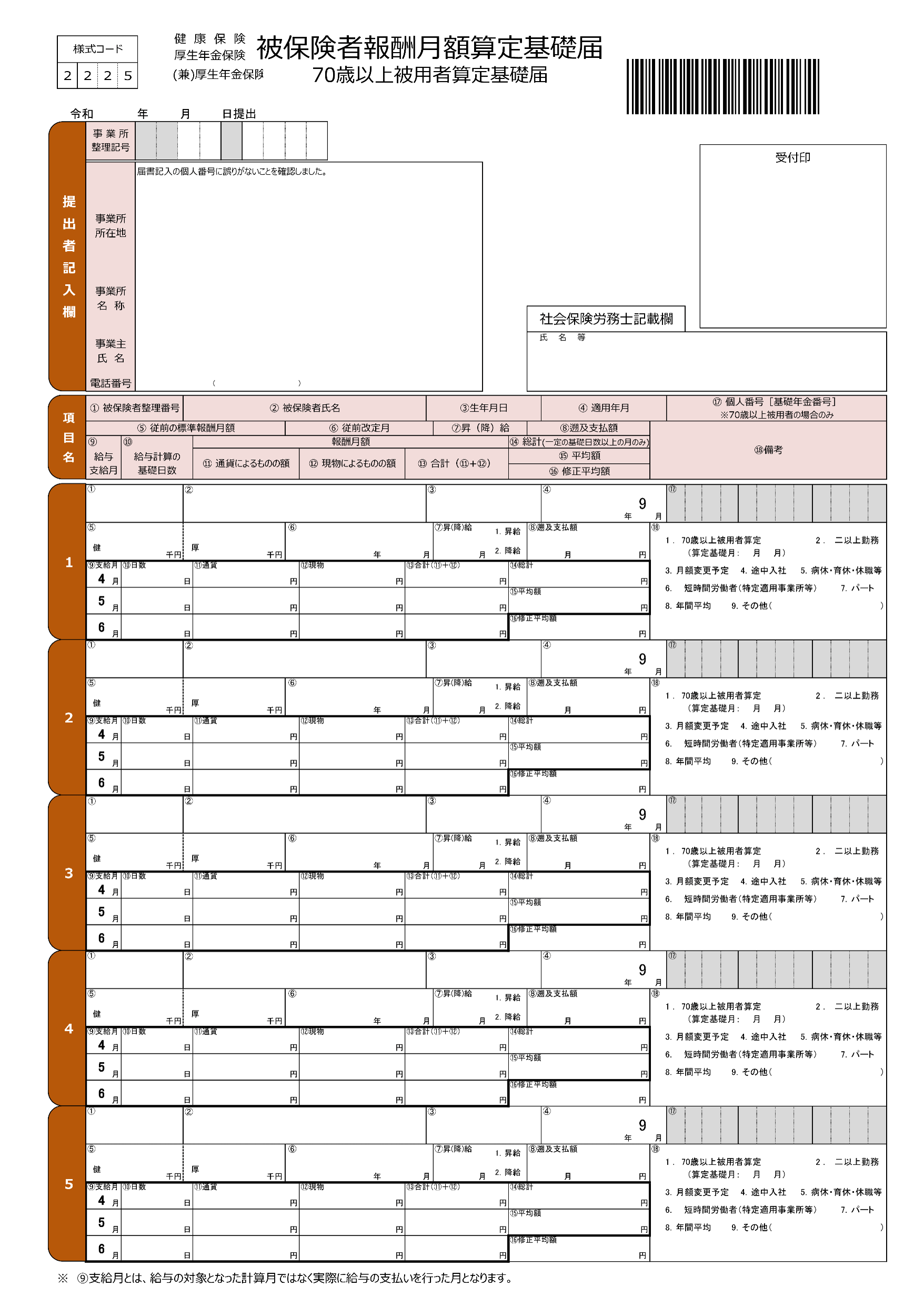

届出に必要な書類と提出方法

定時決定の届出には、「算定基礎届」という書類を使用します。例年6月中旬ごろから日本年金機構より算定基礎届一式が企業宛に順次発送されているため、届き次第、早めに準備を始めましょう。

| 届出様式 | 届出期間 | 届出先 |

|---|---|---|

| 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・70歳以上被用者算定基礎届(該当者がいる場合) | 2025年7月1日(火)~7月10日(木) | 事務センターまたは所轄の年金事務所 |

また、提出方法は次のいずれかになります。

| 提出方法 | 補足情報 |

|---|---|

| 郵送 | 日本年金機構から送付された封筒に同封の返信用封筒を使用 |

| 電子申請(e-Gov) | 総務省が運営する政府の電子申請サイト。時間・場所を選ばず提出できるため、業務効率が向上します。 |

| 電子媒体(CD・DVD) | 「電子媒体届出書総括票」の添付が必要 |

| 窓口持参 | 管轄の年金事務所へ直接提出 |

どの提出方法でも正しく受理されるよう、記載内容の最終チェックを必ず行ってください。なかでも電子申請や電子媒体を提出する際は、事前に必要な環境やファイル形式をしっかりと確認しておくことが大切です。

定時決定の手続きを効率良く進めるポイント

事前にデータを集計しておく

定時決定の準備をスムーズに進めるには、まず4月・5月・6月の報酬と出勤状況を早めに集計しておくことが基本です。 給与計算システムや勤怠管理ツールを活用 することで、手作業の負担や集計ミスを大幅に軽減できます。残業代や深夜手当などの変動要素も含め、報酬の合計額を漏れなく記録しておきましょう。

必要な情報が揃っていない場合、算定基礎届の作成に時間がかかり、提出期限直前に慌てて対応することになりかねません。余裕を持って集計作業を始めることが、正確かつ効率的な手続きに繋がります。

スケジュール管理を徹底する

定時決定は年に1回しかない業務であるため、「いつまでに」「誰が」「何をするか」を明確にしておくことが重要です。とくに担当者が複数いる場合や、部署をまたいで作業する場合には、事前のスケジュール調整が成功の鍵を握ります。

また、提出直前の“駆け込み作業”を避けるためにも、6月上旬頃から準備を開始し、進捗状況を定期的に確認する体制を整えることが望ましいでしょう。

専門家への相談も視野に入れる

定時決定の手続きは、一見すると単純な作業に見えますが、実際には判断に迷うケースや、見落としがちなポイントも多く含まれています。

例えば、以下のような状況は報酬等級を過剰に引き下げてしまったり、除外すべき対象者を誤って含めてしまったりするリスクがあるため、注意が必要です。

- ・兼務役員で報酬の内訳が分かれている

- ・パートタイマーの勤務日数に月ごとの変動がある

- ・社宅や通勤定期などの「現物支給」が報酬に含まれる

こうした判断が求められる場面では、 社会保険労務士など専門家のサポート を受けることで、制度に沿った正しい手続きが可能になります。外部の知見を活用すれば、正確性の確保とともに、担当者の心理的負担も軽減できるでしょう。

定時決定に関するよくある質問

定時決定の対象者に「内定者」は含まれますか?

A. いいえ。7月1日時点で資格取得していない内定者は、定時決定の対象とはなりません。資格取得後に支払う報酬に応じて、「月額変更届(資格取得時決定)」を提出し、標準報酬月額を個別に決定します。

定時決定の提出を忘れてしまったらどうなる?

A. 提出期限を過ぎても、速やかに年金事務所へ連絡し、事情を説明のうえ対応方針を確認してください。放置した場合、過去に遡っての是正や罰則の対象となることもあります。

提出後、ミスに気付いた場合は?

A.訂正届を年金事務所に提出しましょう。ミスの内容によっては再提出が必要な場合もあります。万が一に備え、社内でダブルチェック体制を整えておくと安心です。

定時決定と月額変更届はどちらの標準報酬月額が優先される?

A. 通常は定時決定による標準報酬月額が優先されます。ただし、定時決定後すぐに賃金変更があった場合、随時改定によって月額変更届が優先されることもあります。

定時決定を正しく理解し、期限内に提出しよう

定時決定は、企業が社会保険の負担を適切に行うために欠かせない制度です。従業員の保険料計算の基準となる「標準報酬月額」を見直すことで、保険料が実態に即した金額となり、従業員の将来の年金・医療給付にも正しく反映 されます。

ただし、制度の理解不足や準備の遅れが原因で、記載ミスや手続き漏れが発生することも珍しくありません。担当者にとっては一度きりの年次業務であるため、「何を、いつ、どうすればよいか」が不明瞭なまま時間が過ぎてしまうこともあるでしょう。

こうした不安や負担を軽減するには、社会保険の実務に詳しい外部のサポートを活用するのが有効です。

ストラーダグループには、社会保険労務士をはじめ、税理士・会計士・行政書士など、 バックオフィス業務に精通した専門家が多数在籍しています。

届出書類の作成や提出スケジュールの管理はもちろん、報酬計算や支払基礎日数の確認、適用除外者の判断といった実務に対しても、専門的な視点からサポートを行うことで、業務の属人化を防ぎ、ミスのない手続きを実現できます。

今年の提出期限は7月10日(木)です。期日を守りつつ、安心して手続きを終えたい方は、ぜひ弊社までお気軽にお問合せください。