事業主と労働者が双方で負担毎年この時期に行われる労働保険の年度更新申告。2025年度も、6月2日から受付が始まりました。雇用保険と労災保険の保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付するこの手続きは、従業員を雇用するすべての企業に義務付けられています。

今年度の申告・納付期限は7月10日(木)。事前準備を怠ると、計算ミスや書類不備、最悪の場合は納付遅延によるペナルティに繋がるおそれもあります。一方で、変更点を正しく理解し、必要書類を整えておけば、スムーズに完了できる手続きでもあります。

本記事では、年度更新の基本から、2025年度の変更点、書類作成時の注意点、さらには特殊なケースまで、幅広くわかりやすく解説していきます。初めて手続きを担当する方も、毎年対応している担当者の方も、ぜひ参考にしてください。

Contents

労働保険の年度更新申告の受付がスタート!

2025年6月2日(月)から、労働保険の年度更新申告の受付が始まりました。

この手続きは、事業主が前年度の労働保険料を精算し、あわせて当年度の概算保険料を申告・納付するためのものです。毎年決められた時期に実施される重要な業務であり、従業員を一人でも雇用しているすべての事業主が対象となります。

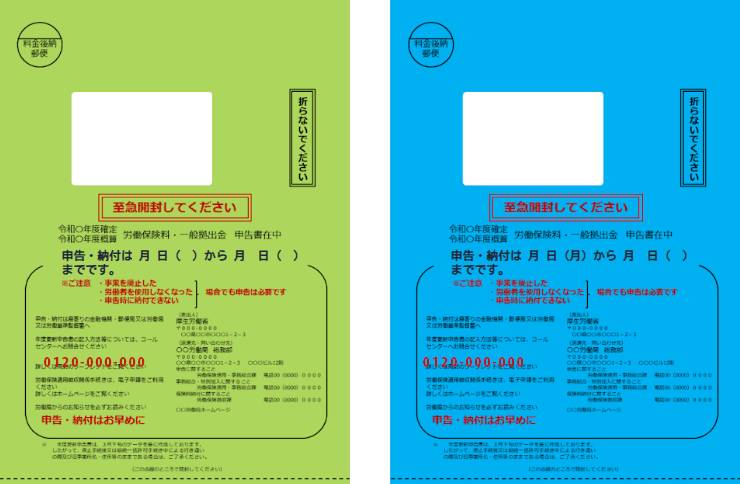

申告にあたっては、厚生労働省から企業宛てに、必要書類が入った封筒が送付されています。封筒の中には、申告書、記入例、保険料率表などが同封されているため、開封後すぐに内容を確認しましょう。

なお、今年度の申告・納付期限は7月10日(木)です。申告が遅れたり、納付が間に合わなかったりすると、追徴金や延滞金の対象となる可能性があります。スムーズに手続きを完了させるためにも、早めの準備が肝心です。

労働保険の基本構造と対象

労働保険とは、労働者を保護することを目的とした国の制度で、「雇用保険」と「労災保険」の2つの保険から成り立っています。

従業員が0人であっても、今後雇用する見込みがあり引き続き労働保険を継続する場合や、事業を廃止した場合も年度更新の対象となります。

年度更新の手続きも、この労働保険に関する保険料の申告・納付を目的としています。

労働保険=雇用保険+労災保険

労働保険は、次の2つの保険で構成されています。

| 保険の種類 | 目的と負担者 |

|---|---|

| 雇用保険 | 労働者が失業、休業した際の生活と生活および雇用の安定、就職の促進を図るための制度 |

| 労災保険 | 労働中や通勤中の事故・病気、障害または死亡に対して、従業員やその遺族のための必要な保険給付を行う制度 |

それぞれの保険には異なる目的と支援内容がありますが、労働保険という枠組みの中で一体的に取り扱われ、まとめて手続きされます。

対象となる事業主・企業とは?

労働保険の適用を受けるかどうかは、基本的に「労働者を雇っているかどうか」が判断の基準となります。ここでいう「労働者」とは、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇い労働者など、雇用形態や就労時間に関係なく、事業主との間に雇用関係があるすべての人を指します。そのため、たとえ短期間の雇用であっても、労働者としての実態があれば、原則として労働保険の対象になります。

対象となる事業主には以下のようなケースが含まれます。

- ・正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、1人でも労働者を雇っている事業者

- ・会社法人(株式会社、合同会社など)はもちろん、個人事業主であっても、誰かを雇用していれば対象となる

- ・短期的・一時的な雇用であっても、一定の継続性があれば労働保険の適用が求められる

- ・現在は労働者を雇っていない場合でも、以前に適用事業所として届け出ており、労働保険関係が正式に消滅していない限り、年度更新の手続きは必要となる

さらに、労働保険の取扱いは、事業の種類によって「一元適用事業」と「二元適用事業」に分かれています。

- ・一元適用事業:労災保険と雇用保険が同時に適用される事業で、両保険が一括して管理される事業。

主に一般の民間事業(事務系・製造業・小売業など)が該当。 - ・二元適用事業:労災保険と雇用保険が別々に適用・管理される事業。林業・漁業・建設業・港湾運送業、国、地方公共団体、公共法人(都道府県・市区町村)など

なお、年度更新の際に送付される封筒によって、自社がどちらに該当するかを判断することも可能です。一元適用事業は緑色の封筒、二元適用事業は緑色(労災保険)と青色(雇用保険)の封筒が送付されます。

2025年度の変更点と注目ポイント

2025年度の年度更新においては、大きな制度変更はないものの、雇用保険料率の引き上げや特定の労災保険対象事業の追加など、いくつか注目すべき変更点があります。事業主にとっては、前年の数値をそのまま使うと誤った申告につながる可能性もあるため、必ず今年度の内容を確認しておくことが重要です。

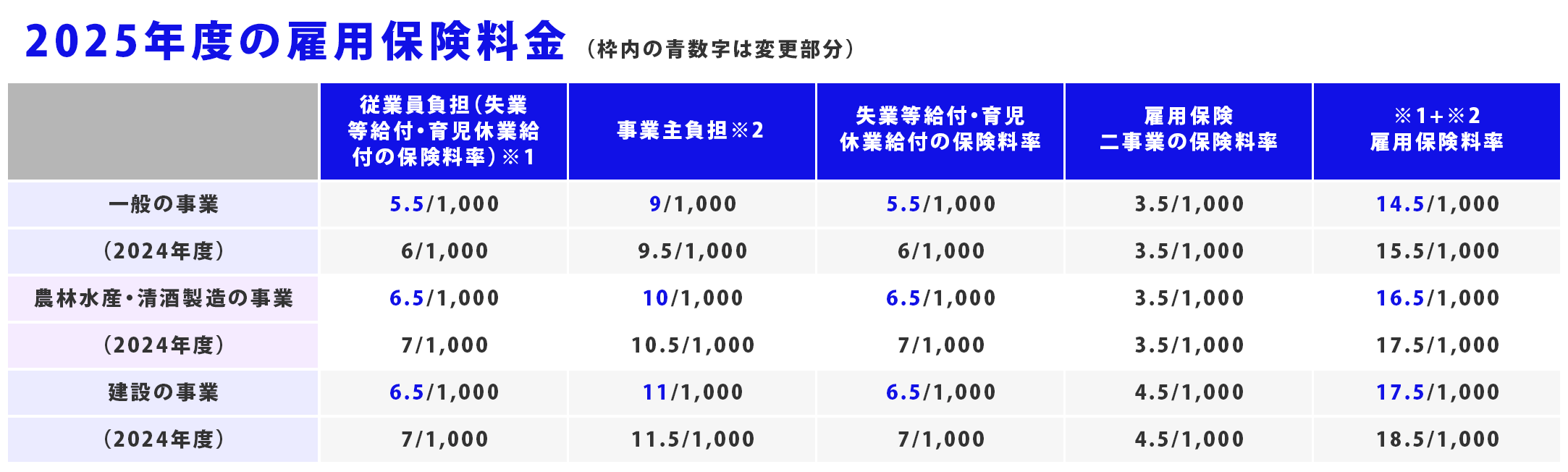

雇用保険料率の変更

2025年度は、雇用保険料率が引き下げられました。これは、近年の雇用保険財政の見直しや支出増に対応する措置です。

| 年度 | 雇用保険料率(労働者負担+事業主負担=合計) |

|---|---|

| 2024年度 | 6/1,000+9.5/1,000=15.5/1,000 |

| 2025年度 | 5.5/1,000+9/1,000=14.5/1,000 |

なお、建設業など一部の業種では異なる料率が適用されるため、自社の適用料率を必ず確認することが大切です。最新の保険料率は、送付された封筒に同封の「保険料率表」や厚生労働省のWebサイトで確認できます。

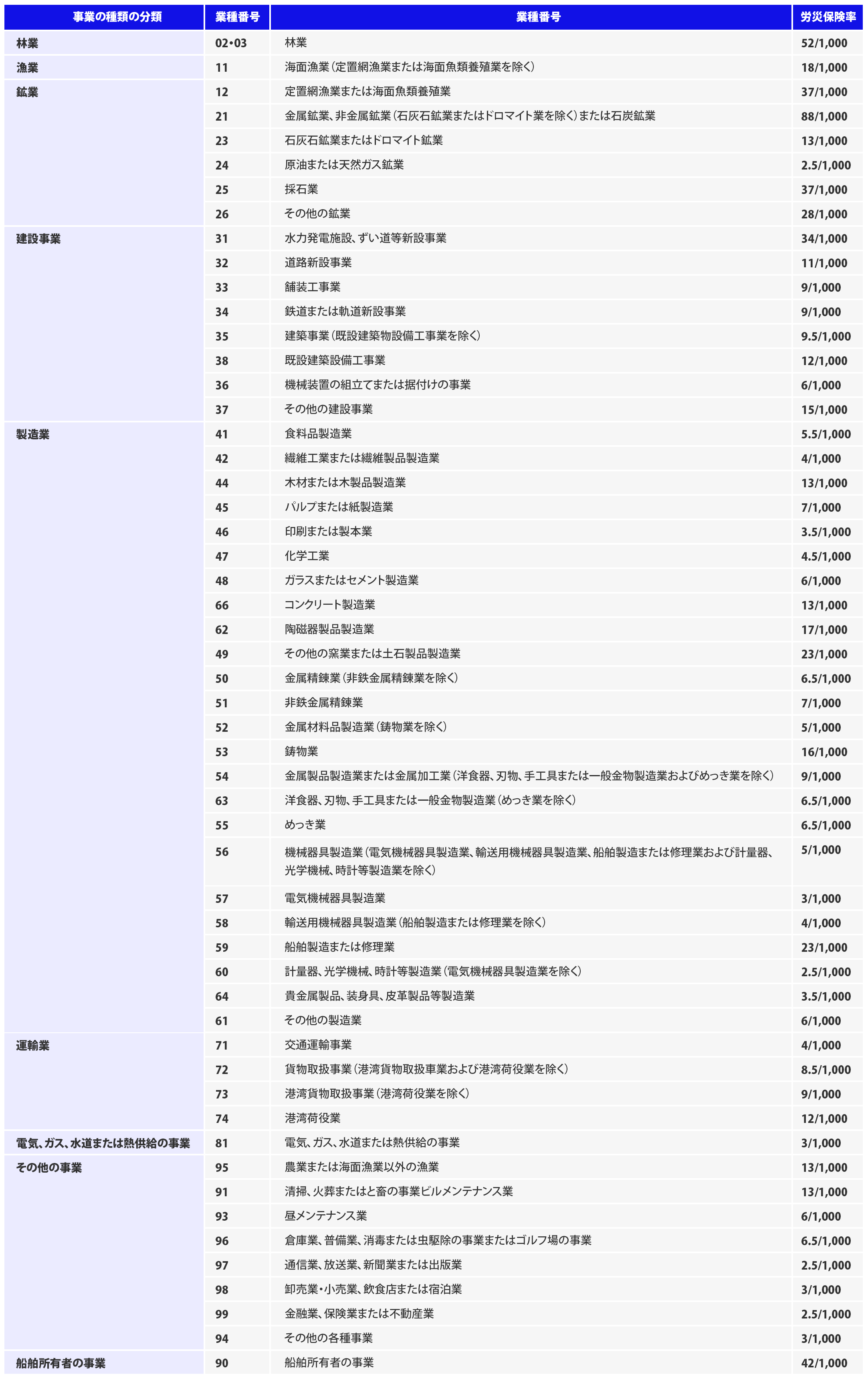

労災保険料率は据え置き/特定フリーランスが新たに対象

2025年度の労災保険料率は、前年と同じく変更なし(据え置き)となっています。

ただし、新たに「特定フリーランス等に対する労災保険の特別加入」が制度化された点が注目されます。

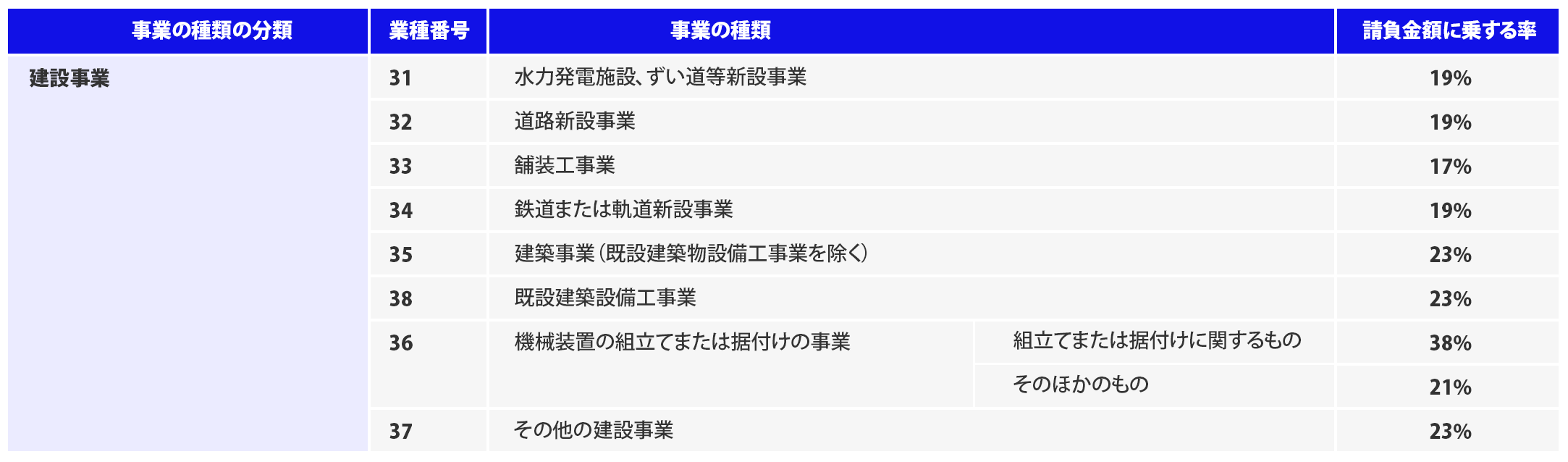

2025年度の労災保険率

労務比率(※2024年4月〜適用)

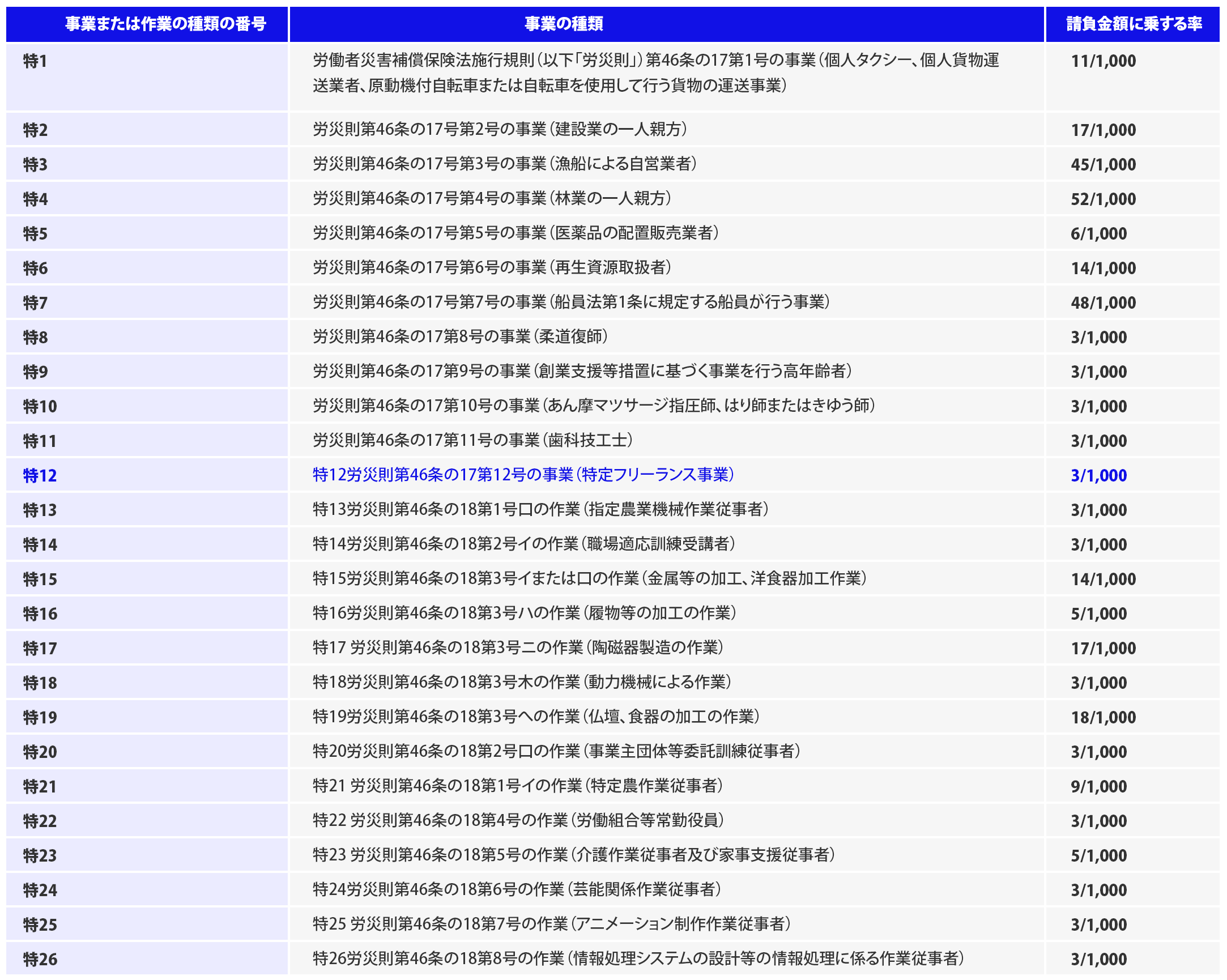

第2種特別加入保険料率(※フリーランス法改正に伴い収則が改正され、特12に特定フリーランス事業が追加)

- ・労災保険料率は業種ごとに設定されており、今年度も変更なし

- ・新たに特定フリーランスが加入の対象に加わった

対象となる可能性のある業種・職種の事業主は、労働局への確認や資料の確認が推奨されます。

申告書様式や提出方式に変更はあるか?

提出・申告方法については以下の通りです。

- ・書面での申告も引き続き可能

- ・電子申請(e-Gov)や社会保険労務士を通じた電子手続きも利用可能

- ・事業所内で集計を行いやすくするための支援ツール(Excel形式)も引き続き利用可能

送付された申告書は、事業所ごとの料率や前年の納付状況を反映した内容になっているため、前年の様式を誤って使用しないよう注意が必要です。労働保険番号や納付状況などが最新情報であることを確認し、ミスや遅延を防ぐためにも書類は丁寧に確認しましょう。

申告書作成前のチェックポイント

年度更新の申告書を作成する前に、いくつか重要な確認事項があります。送付された書類の中身を正確に理解し、記載漏れや入力ミスを防ぐためには、事前の準備が欠かせません。

特に、対象となる労働者の範囲や賃金の扱い方、同封資料の確認、そして提出方法や納付手段に関するスケジュールの把握は、申告の正確性を大きく左右します。以下に、それぞれのポイントを詳しく解説します。

対象者と賃金の確認

申告時に集計する賃金総額には、労災保険や雇用保険の対象となるすべての労働者が含まれます。この「労働者」には、正社員に加えて、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇い労働者などの非正規雇用者も含まれ、雇用形態を問わず広く適用される点に注意が必要です。短期間の雇用であっても、雇用関係があれば集計対象となります。

賃金として含めるべき項目は、労働の対価として事業主が支払うすべての金銭です。具体的には、以下のような支払いが該当します。

- ・基本給

- ・時間外労働手当(残業代)

- ・通勤手当

- ・深夜・休日勤務手当

- ・賞与や寸志などのボーナス類

一方で、賃金に含めない項目も明確に定められており、たとえば以下のようなものは除外されます。

- ・出張旅費や交通費の実費精算分

- ・慶弔見舞金

- ・退職金

- ・作業服・道具購入費の実費支給分など

これらは、労働の対価ではなく、実費弁済や福利厚生の一環として支払われるものであるため、賃金総額には含めません。

正確な集計を行うには、日々の給与明細や支払い記録をもとに、各支払い項目が賃金に該当するかどうかを明確に分類する必要があります。判断に迷う場合は、申告書に同封されている「賃金の範囲に関するガイド」や、厚生労働省の資料などを参考にしながら、漏れや誤りのないよう慎重に進めましょう。

特に、月ごとの支給額を合算する際には、対象期間が「前年4月1日から当年3月31日まで」であることを再確認することも大切です。

申告書同封資料の確認リスト

送付されてきた封筒の中には、申告書だけでなく、記入に必要な補助資料がいくつか含まれています。主な同封物は以下の通りです。

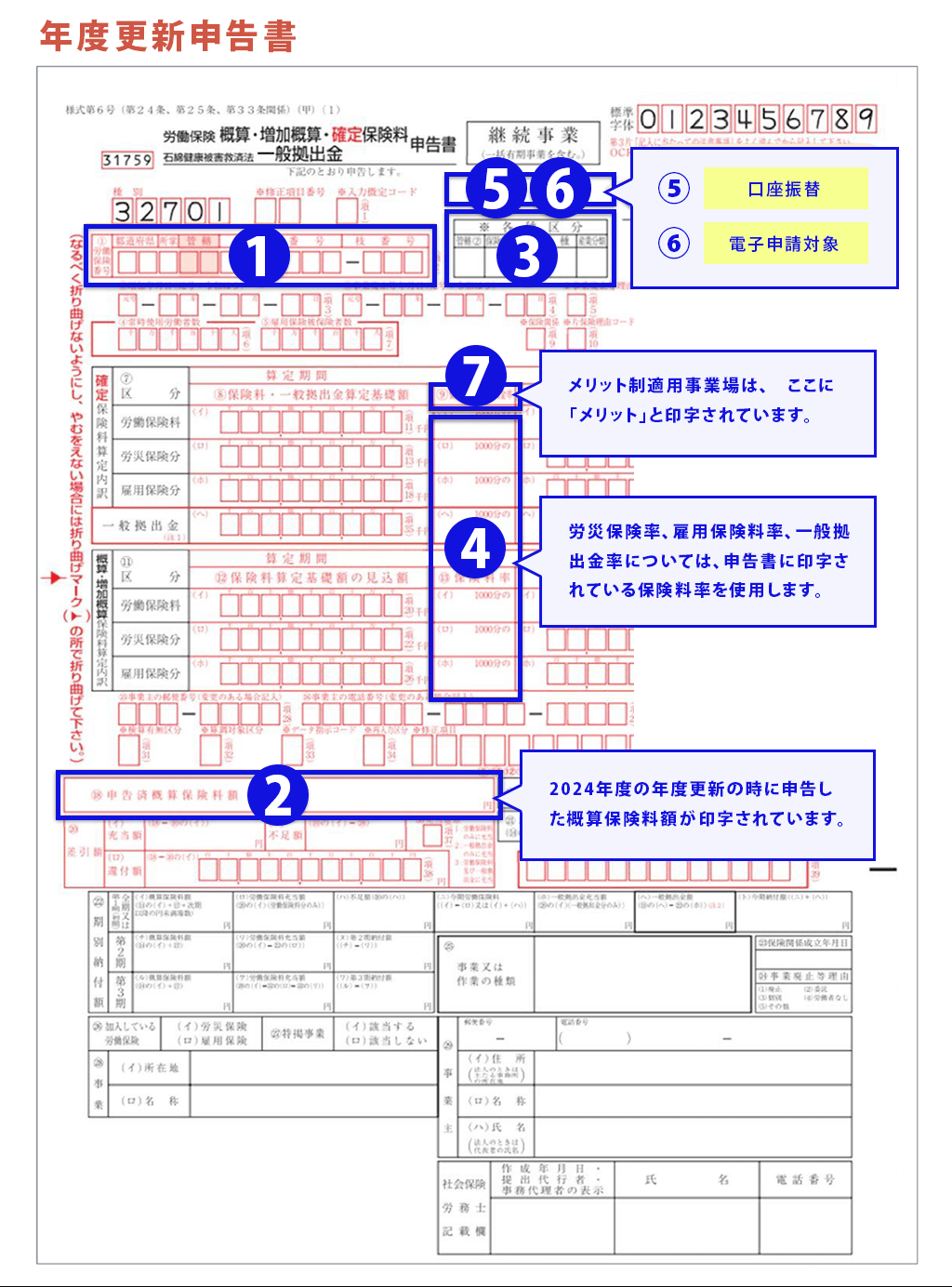

- ・年度更新申告書(事業主ごとの情報が印字済み)

- ・記入例・手引き

- ・保険料率表

- ・締切日・納付方法に関する案内

- ・電子申請や口座振替に関するお知らせ

申告書を作成する前に、労働保険番号が正しいか、過去の申告内容と一致しているかを確認する必要があります。

また、口座振替の登録状況や分割納付の申請が行われているか、その案内があるかもあわせて確認しましょう。送付された情報をそのまま信頼せず、必ず自社の実情と照らし合わせて内容を確認することが大切です。

電子申請の活用方法とメリット

労働保険の年度更新申告は、従来の書面による提出に加え、電子申請での手続きも可能です。電子申請には、e-Gov(政府の公式ポータルサイト)を通じた自社での申請方法のほか、社会保険労務士による代理申請を利用する方法があります。

電子申請のメリットは以下の通りです。

- ・24時間いつでも提出可能

- ・提出後の控えが自動で保存される

- ・郵送の手間や郵送事故のリスクがない

- ・申告内容の入力ミスをシステムが検知してくれる機能もある

電子申請に不慣れな場合は、同封資料の案内や厚生労働省のホームページにあるマニュアルを参考にするとスムーズです。

口座振替のスケジュールと締切日

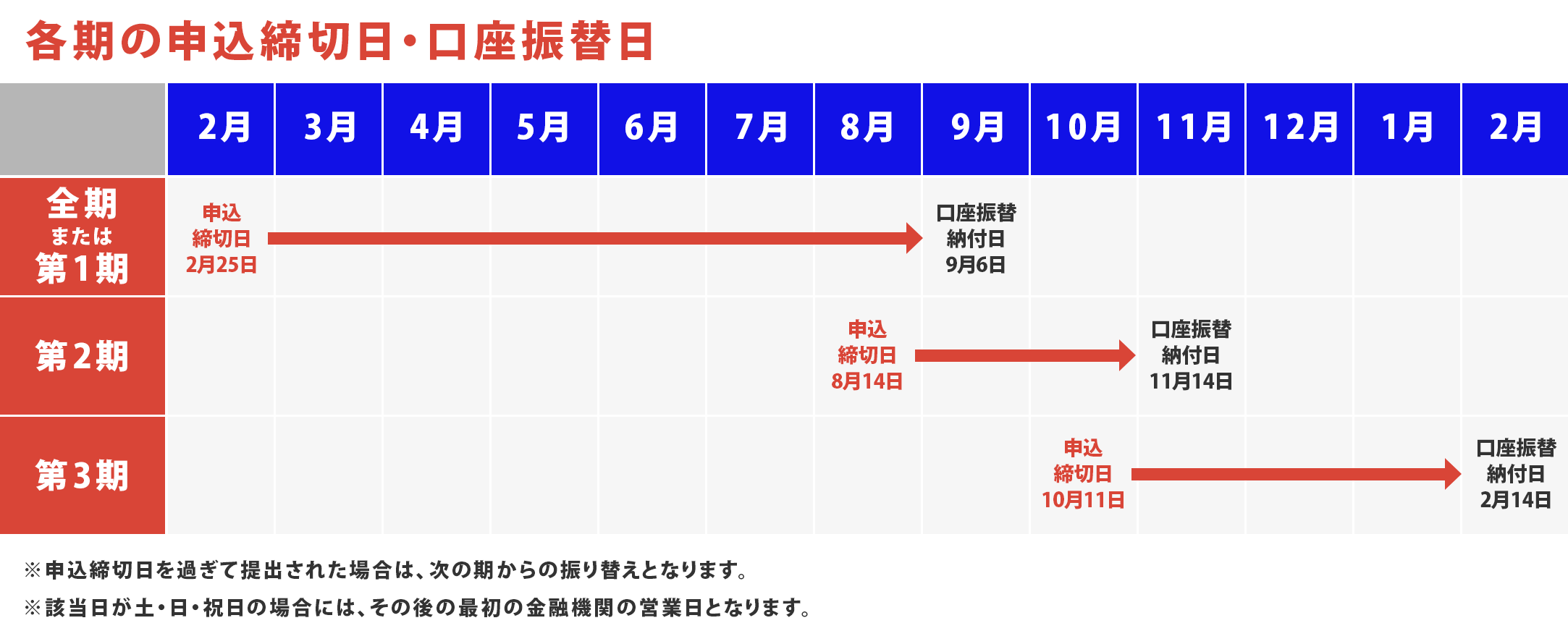

保険料の納付は、口座振替を利用することで手間を省き、確実に行うことができます。すでに口座振替を利用している場合は手続き不要で自動継続されますが、新たに申し込む場合は6月中旬までに所定の書類を提出する必要があります。第1期分の振替日は原則として8月末であり、金融機関によって若干異なることがあります。

納付方法は一括納付と分割納付(原則3回)から選択可能です。振替日や手続きの詳細は、届いた案内書類や労働局の公式サイトで事前に確認し、遅延を防ぐためにも早めの準備を心がけましょう。

特別な事業の取り扱い:元請工事のあるケース

労働保険の年度更新においては、一部の特定事業について、通常とは異なる取り扱いが必要となる場合があります。とくに、建設業などで「元請」として工事を受注している事業者は、申告の前に次のような点に注意が必要です。

- ・元請工事で、かつ対象の工事に該当するかどうかを確認する

- ・対象となる場合、労災保険料率が通常と異なる可能性がある

- ・申告書の内容や保険料率が変更になる可能性があるため、年度更新申告の前に所轄の労働局へ相談することが推奨される

具体的な該当基準や対象範囲については、厚生労働省または都道府県労働局の案内を参照してください。封筒に同封されている資料や、案内文中に記載されている連絡先に問い合わせることで、最新かつ正確な情報を得ることができます。

元請工事を行っている事業者は、通常の申告と異なる対応が求められるケースがあるため、必ず事前に確認を行い、誤った申告を避けるようにしましょう。

記載項目のポイントとよくあるミス

年度更新申告書は、事業所ごとの情報をもとにあらかじめ一部が記載された状態で送付されていますが、すべてがそのまま提出できるとは限りません。記載内容に誤りがあると、申告のやり直しや納付金額の修正につながる場合があるため、提出前に必ず確認を行いましょう。

以下に、特に注意したい記載項目と、実際によくあるミスをまとめました。

- ・保険料率:自社に適用される最新の保険料率が反映されているかを確認。業種によって料率が異なるため、送付された「保険料率表」と照らし合わせる。

- ・労働保険番号:事業所ごとに異なる番号。他の申告書や控えと一致しているかを確認。

- ・賃金総額:対象期間の正確な金額を入力する。誤ってボーナスや交通費を含め忘れることがないように注意。

- ・概算・確定保険料:計算式に基づいて正しく算出されているか、端数処理や繰り上げ・繰り下げのルールも要確認。

- ・メリット制の適用:労災保険でメリット制が適用されている場合、その反映がされているかどうかもチェックが必要。

申告書の作成時には、前年の内容をそのまま転記してしまい、保険料率や賃金額が最新の情報と異なるまま提出されるケースがよくあります。また、労働者の人数や賃金を月単位で集計してしまい、対象期間全体を正確に反映できていないミスも見受けられます。

さらに、納付額を計算した後に一括納付か分割納付かの区分を記載し忘れたり、電子申請ではファイル形式や入力内容の不備によって申請が完了しないといったトラブルもあります。加えて、口座振替依頼書や控除申請書類などの添付漏れにも注意が必要です。

こうしたミスを防ぐためには、送付された記入例や手引きを活用し、不明点がある場合は所轄の労働基準監督署や労働局に早めに問い合わせることが重要です。可能であればチェックリストを用いて確認作業を行い、複数名でのダブルチェック体制を取ると、より確実な申告につながります。

まとめ

労働保険の年度更新は、毎年必ず行わなければならない重要な手続きです。2025年度は大きな制度改正こそないものの、雇用保険料率の変更や新たな特別加入制度の対象追加といった細かな変更点があり、前年と同じ感覚で処理してしまうと思わぬミスにつながる可能性があります。

申告書を作成する前には、対象となる労働者の確認、集計する賃金の範囲、保険料率の確認、口座振替や分割納付の有無などを、封筒に同封された資料や事業所の実情と照らし合わせながら慎重に確認することが大切です。電子申請の活用も視野に入れつつ、誤りのない提出を心がけましょう。

提出・納付の期限は7月10日(木)です。期限を過ぎると延滞金などが発生する可能性もあるため、早めの準備と計画的な対応が求められます。

本記事で紹介したポイントを参考に、正確かつスムーズな年度更新を進めていきましょう。